- Bürgerservice

- Rathaus

Rathaus

- Rathaus

- Karriereportal

- Politik

- Verwaltung

- Verwaltung

- Antidiskriminierung bei der Hansestadt Lübeck

- Bürgermeisterkanzlei

- Büro der Bürgerschaft

- Feuerwehr

- Finanzen

- Frauenbüro

- Frauenbüro

- Aufgaben und Ziele

- Veranstaltungen

- Veranstaltungen - Frauen und Politik

- Wegweiserin für Frauen und Mädchen

- Beteiligung an Netzwerken und Projekten

- Frauen in der Lübecker Geschichte

- Veröffentlichungen

- Gender Monitoring

- Europäische Charta für die Gleichstellung

- Sexistische Werbung

- Geschlechtergerechtigkeit

- Frauenstrassennamen

- Friedhöfe

- Gebäudemanagement

- Gesundheitsamt

- Gesundheitsamt

- Infektionsschutz und Hygiene

- Infektionsschutz und Hygiene

- Übertragbare Krankheiten

- Fragen und Antworten (FAQ)

- Hygieneüberwachung

- Tuberkuloseberatung

- Impfungen

- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

- Zahnärztlicher Dienst

- Amtsärztlicher Dienst

- Sozialpsychiatrischer Dienst

- Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit

- Weitere Aufgaben

- Ihre Meinung zählt

- Tag des Gesundheitsamtes

- Konzernstruktur

- Kurbetrieb Travemünde

- Lübeck Port Authority

- Ordnungsamt

- Recht

- Soziale Sicherung

- Stabsstelle Migration und Ehrenamt

- Stadtgrün und Verkehr

- Stadtplanung und Bauordnung

- Stadtteilkonferenzen

- Stadtwald

- Standesamt

- Statistik

- Stiftungsverwaltung

- Straßenverkehrsbehörde

- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

- Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

- Naturschutz

- Naturschutz

- Schutzgebiete

- Schutzgebiete

- Naturdenkmale flächenhaft

- Naturdenkmale objektbezogen

- Naturdenkmale objektbezogen

- Hängebuche in der Gärtnergasse

- Silberlinde am Koberg

- Ginkgo am Lindenplatz

- Bäume auf dem Jerusalemsberg

- Platanen auf dem Burgtorfriedhof

- Eichen am Waldsaum

- Lindenallee zum Gut Strecknitz

- Eichen- und Lindenallee in Padelügge

- Eichen vor der Schule in Niendorf

- Eichen auf dem Jahnplatz

- Natura 2000-Gebiete

- Geschützte Landschaftsbestandteile

- Naturschutzgebiete

- Landschaftsschutzgebiete

- Arten- und Biotopschutz

- Landschaftsplanung

- Erholung und Natur

- Projekte

- Klima

- Wasser

- Abfall

- Boden

- Lebensmittelüberwachung

- Veterinärwesen

- Gesundheitlicher Umweltschutz

- Hilfe in Notlagen

- Wirtschaft und Liegenschaften

- Wohnraum für Studierende

- Lübeck international

- Stadtleben

Stadtleben

- Stadtleben

- Familie und Bildung

- Familie und Bildung

- Schwangerschaft & Kinder unter 3

- Schwangerschaft & Kinder unter 3

- Stillfreundliche Stadt

- Beratung und Bildung

- Beratung und Bildung

- Beratung in der Schwangerschaft

- Willkommensbesuche

- Beratungsstellen Frühe Hilfen

- Familienzentren

- Familienzentren

- Familienzentrum / Kita Brüder-Grimm-Ring

- Familienzentrum / Kita Familienkiste

- Familienzentrum / Kita Schaluppenweg

- Familienzentrum / Kita Willy Brandt

- Familienzentrum / Kita Malenter Straße

- Familienzentrum / Kita St. Bonifatius

- AWO-Familienzentrum / Kita Redderkoppel

- Familienzentrum / Kinderhaus Pellwormstraße

- Familienzentrum / Kita Behaimring

- Familienzentrum / Kita Dreifaltigkeit

- Familienzentrum / Kita Helene Bresslau

- Familienzentrum / Kita Haus Barbara

- AWO-Familienzentrum / Kita Drachennest III

- Familienzentrum / Kita Kinderstube - Travemünde

- Familienzentrum / Kita Sprungtuch e.V. BunteKuh

- Familienzentrum / Kita Beim Meilenstein

- Familienzentrum Kinderhaus Alsheide

- Familienzentrum / Kinderclub

- Familienwegweiser

- Elternbriefe

- Alleinerziehend

- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung

- Beratungsstellen Jugendamt

- Familienbildung

- Telefon-Hotlines

- Beratungsstellen für Familien

- Kindertagesbetreuung

- Jugendamt

- Finanzielle Unterstützung

- Elterngeld/Kindergeld

- Freizeit

- Kinder von 3 - 6

- Kinder von 6 - 12

- Kinder von 6 - 12

- Schule

- Freizeit und außerschulische Bildung

- Bildung, Kultur, Wissenschaft

- Beratung und Unterstützung

- Beratung und Unterstützung

- Finanzielle Unterstützung

- Hilfe und Tipps für Kinder und Jugendliche

- Beratungsstellen für Familien

- Schulpsychologische Beratungsstelle

- Schulsozialarbeit

- Angebote bei Förderbedarf und Behinderung

- Beratungsstellen des Jugendamtes

- Telefon-Hotlines

- Familienservice

- Elternbriefe

- Alleinerziehend

- Jugendamt

- Bildung für nachhaltige Entwicklung

- Jugendliche

- Jugendliche

- Schule

- Schule und dann?

- Berufsausbildung

- Studium

- Jugendarbeit

- Freizeit und außerschulische Bildung

- Bildung, Kultur, Wissenschaft

- Jugendamt

- Beratung und Unterstützung

- Kinder- und Jugendbeteiligung

- Weitere Angebote

- Kinder- und Jugendschutz

- Sport

- Erwachsene

- Bildungsplanung

- Tourismus

- Tourismus

- Lübeck

- Travemünde

- Travemünde

- 200 Jahre Ostseebad

- Schiffe gucken

- Sehenswertes in Travemünde

- Strandleben

- Stadtplan Travemünde

- Travemünder Woche

- Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr

- Freizeit

- Freizeit

- LübeckCard

- Mobilität

- Lübecker Schwimmbäder

- Natur erleben

- Grünanlagen und Spielplätze

- Grünanlagen und Spielplätze

- Stadteingänge

- Patenschaften

- Private Feiern im öffentlichen Grün

- Grillen in der Stadt

- Bäume in der Stadt

- Bäume in der Stadt

- Baum des Jahres

- Baum des Jahres

- Stiel-Eiche

- Rot-Buche

- Sommer-Linde

- Berg-Ulme

- Speierling

- Gewöhnliche Eibe

- Spitz-Ahorn

- Hainbuche

- Eberesche

- Wild-Birne

- Silber-Weide

- Sandbirke

- Gewöhnliche Esche

- Gewöhnlicher Wacholder

- Schwarz-Erle

- Weiß-Tanne

- Rosskastanie

- Schwarz-Pappel

- Wald-Kiefer

- Walnuss

- Berg-Ahorn

- Vogel-Kirsche

- Elsbeere

- Europäische Lärche

- Wild-Apfel

- Trauben-Eiche

- Feld-Ahorn

- Winter-Linde

- Fichte

- Esskastanie

- Flatterulme

- Robinie

- Stechpalme

- Rot-Buche

- Moor-Birke

- Mehlbeere

- Roteiche

- Karte Baum des Jahres

- Schnullerbaum

- Baumkataster

- Klimabäume

- Baumspende

- Habitatbäume

- Anders parken – Bäume schützen

- Grün- und Parkanlagen

- Stadtnahe Erholung

- Spielen in der Stadt

- Sport

- Wochenmärkte

- Weihnachtsmärkte

- Schwimm- und Badegewässer

- Laternenumzug

- Kultur

- Kultur

- Museen

- Museen

- Museum Holstentor

- Buddenbrookhaus

- Günter Grass-Haus

- Kunsthalle St. Annen

- Museum Behnhaus Drägerhaus

- Willy-Brandt-Haus

- Museum für Natur und Umwelt

- KOLK 17 Figurentheater & Museum

- Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk

- Grenzmuseum

- Europäisches Hansemuseum

- Katharinenkirche

- St. Annen-Museum

- Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck

- Niederegger Marzipansalon

- Museum Alter Leuchtturm Travemünde

- Overbeck-Gesellschaft

- Museum Haus Hansestadt Danzig

- Theater

- Musik- & Kongresshalle

- Schleswig-Holstein Musik Festival

- Nordische Filmtage Lübeck

- Musikhochschule

- Bibliothek der Hansestadt Lübeck

- Stadtarchiv

- Kulturbüro

- Historische Pflaster

- Archäologie und Denkmalpflege

- Stolpersteine

- Galerien

- Filmstadt Lübeck

- Gedenkstätte Lübecker Märtyrer

- Wissenschaftspfad

- Kolosseum Lübeck

- Wohnen in Lübeck

- Veranstaltungen

- Stadtentwicklung

Stadtentwicklung

- Stadtentwicklung

- Lärmschutz

- Radverkehr

- Klima

- Klima

- Klimaschutz

- Anpassung an den Klimawandel

- Nachhaltigkeit

- Klimafonds

- Smart City Lübeck

- Smart City Lübeck

- Smart City Family

- Projekte und Maßnahmen

- Wir digital für Lübeck

- Digitale Strategie

- Smart City Infrastruktur

- Beteiligung

- überMORGEN

- überMORGEN

- Stadtentwicklungsdialog

- Rahmenplan und Mobilitätskonzept Innenstadt

- Verkehrsentwicklungsplan

- Stadtteilveranstaltungen

- Flächennutzungsplan

- Radverkehrskonzept

- Hafenentwicklungsplan

- Touristisches Entwicklungskonzept

- Kommunales Integrationskonzept

- Umfrage Klimaschutzmaßnahmen für 2021

- Masterplan Klimaschutz

- Übergangsweise

- Wirtschaftsförderung

- Priwall-Promenade

- Stadtplanung

- Stadtplanung

- Einzelhandelskonzepte

- Gewerbeflächen

- Wohnungsmarktberichte

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept

- Nachhaltiges Flächenmanagement

- Verkehrskonzepte / ÖPNV

- Lübeck 2030

- Aktuelle Wohnbauprojekte

- Wohnquartier Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld

- Gründungsviertel

- Bauleitplanung

- Städtebauförderung

- Infrastruktur

- Stadtbildpflege

- Glashüttenweg

- Verkehrsmanagementsystem

- Hafen Lübeck

- Sportentwicklung

- Fehmarnbeltquerung

- Presse

Social Smart City

Soziale Nachhaltigkeitsaspekte der digitalen Stadtentwicklung: Inklusion und Diversität als Leitprinzipien

Die digitale Transformation bietet enorme Chancen, städtische Räume nachhaltiger, effizienter und lebenswerter zu gestalten. Eine sozialgerechte und inklusive Smart City erfordert daher mehr als technologische Innovation – sie muss Diversität und Gleichstellung aktiv in die Konzeption und Realisierung von Smart-City-Projekten einbinden.

Verantwortung im digitalen Wandel

Der digitale Fortschritt birgt auch Risiken, wie die Verschärfung von sozialen Ungleichheiten und Exklusion. Verantwortungsbewusstes Handeln ist daher essenziell, um eventuelle negative Folgen abzumildern. Soziale Nachhaltigkeit muss Hand in Hand mit technologischer Innovation gehen, um eine ganzheitlich gerechte Stadtentwicklung zu fördern.

Inklusive Smart Cities

Eine Smart City muss alle gesellschaftlichen Gruppen gleichberechtigt einbeziehen. Das bedeutet: Barrierefreie Technologien, diversitätssensible Planungsansätze und digitale Tools, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen eingehen – von älteren Personen über Menschen mit Behinderungen bis hin zu marginalisierten Gruppen. Die Verbindung von Digitalisierung, Gleichstellung und Diversität ist der Schlüssel zu einer inklusiven Smart City. Nur durch die bewusste Integration sozialer Aspekte kann die digitale Stadtentwicklung zu einem Motor für soziale Gerechtigkeit werden – und eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen.

Social-Smart-City-Management

Diversität und soziale Gerechtigkeit im digitalen Wandel

Im Projekt Social Smart City steht die gezielte Förderung von Diversität und digitaler Teilhabe im Mittelpunkt. Maßnahmen werden so gestaltet, dass sie die vielfältigen Lebensrealitäten möglichst aller Menschen berücksichtigen und soziale Ungleichheiten abbauen. Durch die Verknüpfung von sozial nachhaltigen Projekten mit Smart–City-Konzepten entstehen neue Ansätze, die eine gleichberechtigte und inklusive Teilhabe am digitalen Wandel zu ermöglichen.

Im Folgenden werden zentrale Maßnahmen und Strategien des Projekts „Social Smart City“ beschrieben, das darauf abzielt, durch digitale Teilhabe, intelligente Technologien und nachhaltige Partnerschaften soziale Gerechtigkeit und Diversität in Lübeck zu fördern und zukunftsfähige Lösungen für eine noch inklusivere Stadtentwicklung zu schaffen.

I. Digitale Teilhabe durch Bildung und Empowerment

Zugang und Teilhabe: Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Bürger:innen, einschließlich Gruppen, die digital weniger affin sind, Zugang zu digitalen Diensten und Ressourcen haben. Dabei arbeiten wir eng mit dem Bereich Soziale Sicherung/Leben und Wohnen im Alter zusammen. So wurden beispielsweise gezielt Bedarfe von Seniorinnen ermittelt und Orte für digitale Teilhabe eingerichtet.

Insbesondere Senior:innen benötigen oft besondere Unterstützung, um digitale Kompetenzen zu erwerben und aktiv an der fortschreitenden Digitalisierung teilzunehmen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entwickeln wir gemeinsam mit weiteren Trägern niedrigschwellige Angebote, die an vertrauten und gut erreichbaren Orten der Zielgruppe stattfinden.

In allen Stadtteilen wurden spezielle Anlaufstellen geschaffen, an denen Menschen im Alter gezielte Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Angeboten erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier. Zusätzlich nehmen wir in Zusammenarbeit mit dem Frauenbüro Bedarfe von Frauen und Mädchen in den Fokus. So schaffen wir passende Angebote, die den spezifischen Anforderungen dieser Zielgruppe gerecht werden und ihre digitale Teilhabe stärken.

Transparent mitgestalten: Die Hansestadt Lübeck plant Stadtentwicklungsprozesse für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit hoher Lebensqualität für die gesamte Stadtgesellschaft. Unser Ziel ist es, diese Prozesse möglichst transparent zu gestalten und den Bürger:innen die Möglichkeit zu bieten, ihre Stadt mitzugestalten. Hierfür planen wir eine digitale Kollaborationsplattform, über die sich die Stadtgesellschaft aktiv einbringen, sich informieren und so entsprechend ihrer Bedarfe mitgestalten kann. In diesem Rahmen werden zielgruppenspezifische und im Vorwege aufsuchende Beteiligungsformate geplant und durchgeführt, um eine möglichst breite und diversitätsgerechte Beteiligung sicherzustellen, die die Perspektiven und Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen einbezieht.

II. Smart & Sozial

Datenerhebung und Analyse: Durch die Sammlung von Daten, die u. a. Unterschiede nach Geschlecht und Diversität aufzeigen, können soziale Ungleichheiten erkannt und Lösungsmaßnahmen gezielt abgeleitet werden. Intelligente Angebote tragen zur sozialen Nachhaltigkeit bei und ermöglichen es, datenbasierte Entscheidungen zur Verbesserung sozialer Dienstleistungen zu treffen. Um eine valide Entscheidungsgrundlage zu bilden, wird ein webbasiertes Sozialplanungsportal entwickelt, um relevante Daten über die soziale Situation zu sammeln. Durch benutzerfreundliche Datenvisualisierungen können so Politiker:innen, Verwaltungsfachkräfte, Leistungserbringer:innen und Bürger:innen informiert und an der Entscheidungsfindung beteiligt werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Soziale Sicherung/Sozialplanung wird das Projekt unter Federführung des Bereichs für Sozialplanung umgesetzt.

Inklusive Technologien: Wir unterstützen bei der Entwicklung von Smart-City-Lösungen, die gezielt darauf ausgerichtet sind, möglichst alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zu erreichen – unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Menschen mit Handicap oder sozioökonomischem Status. Dabei setzen wir auf die Begleitung von innovativen Ansätze wie Social Hackathons und Social Entrepreneurship Initiativen, um inklusive und nachhaltige Technologien zu fördern, die die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln und allen Menschen zugutekommen.

III. Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung

Die NACH(t)SCHICHT 2024

Die vielfältigen sozialen Herausforderungen, die durch den Klimawandel zunehmend komplexer werden und sich wechselseitig verstärken, erfordern innovative Ansätze und starke Allianzen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln und voranzubringen. Diesbezüglich arbeiten die Fachbereiche der Stadtverwaltung übergreifend eng zusammen.

Auch sektorenübergreifend gibt es Vereinigungen, wie die gleichnamige Arbeitsgruppe „Social Smart City“ innerhalb des Energie Cluster Digitales Lübeck e.V., um das Engagement von Unternehmen, Organisationen und der Stadtverwaltung zu bündeln und Synergien zukunftsweisend zu nutzen. Gemeinsam mit der Stabsstelle Ehrenamt und Migration werden innovative Veranstaltungsformate entwickelt.

Diese bringen Expert:innen aus der Kreativbranche und Akteur:innen des sozialen Sektors zusammen, um digitale Lösungen für gemeinnützige Vereine zu erarbeiten. Durch Transparenz und effiziente Ressourcennutzung soll die Gemeinschaft gestärkt und eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden.

Wir bringen unser Fachwissen aktiv ein, um Formate zu unterstützen, die soziale Aspekte in die Entwicklung von Smart-City-Lösungen integrieren. Dabei fördern wir gezielt die Sensibilisierung für soziale Nachhaltigkeit und setzen Impulse, um Gründer:innen bereits in der Umsetzungsphase ihrer Projekte zu ermutigen, die Vielfalt unserer Gesellschaft in ihre Ansätze einzubeziehen. So werden u. a. auch Gründungsteams des Startup-Accelerators „Gateway49“ dahingehend geschult, soziale und ökologische Aspekte in ihr Geschäftsmodell zu integrieren und leisten somit von Beginn an einen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt.

Das Projekt „Social Smart City“ zahlt somit insbesondere auf folgende der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Agenda 2030 ein:

![]()

Weitere Informationen zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

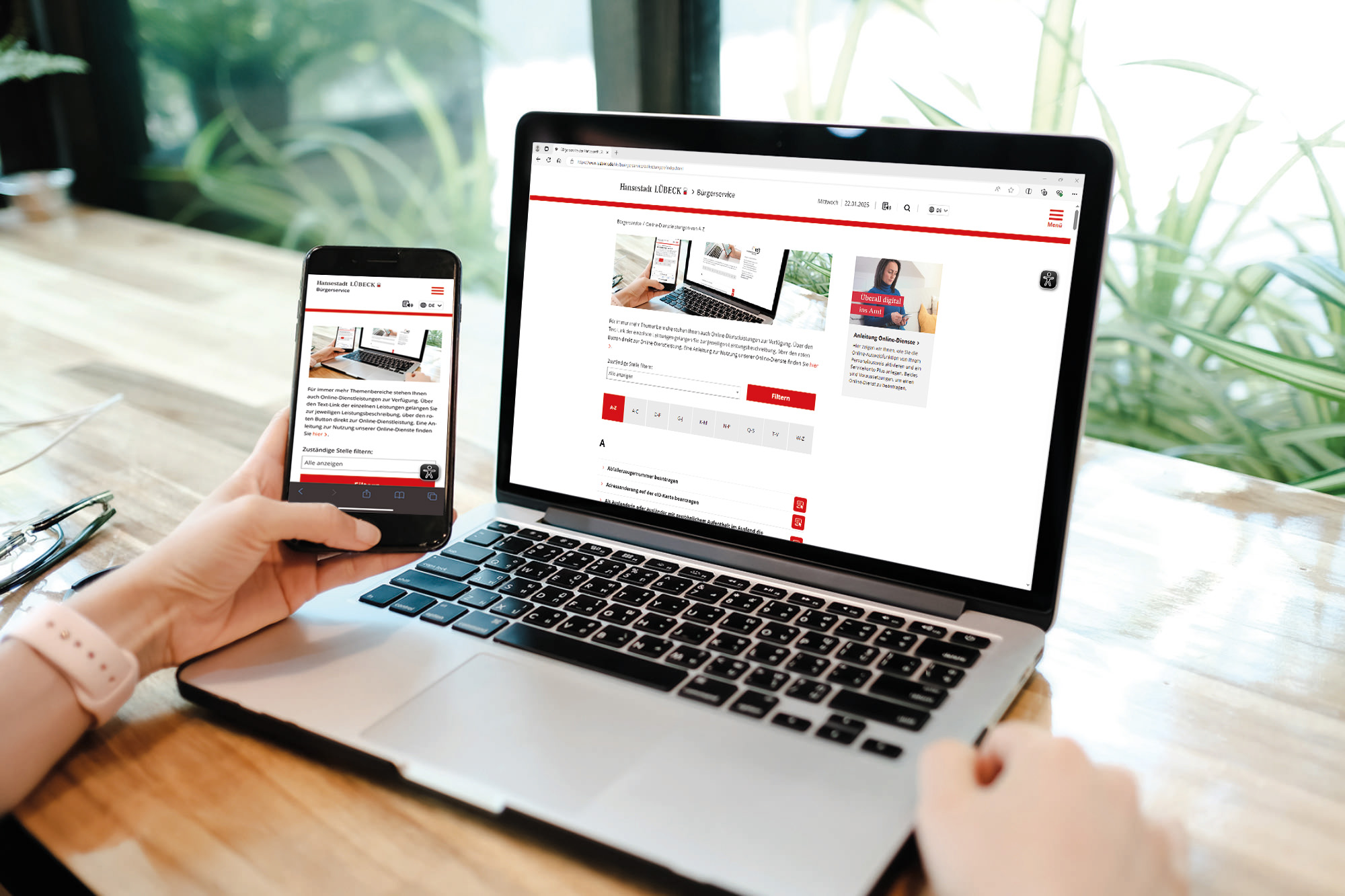

Barrierefrei zur Hansestadt

Übrigens: Die Internetredaktion der Hansestadt Lübeck setzt alles daran, die Inhalte auf unserer Lübeck-Website möglichst barrierefrei und zugänglich für alle Gesellschaftsgruppen zu gestalten.

Ein zentraler Bestandteil neben der Eye-Able®-Software sind u. a. unsere multilinguale Übersetzungsfunktion in 12 Sprachen. Weiterhin können mit dem Readspeaker markierte Textstellen direkt in die gewünschte Sprache übersetzt werden, um eine unkomplizierte und inklusive Nutzung zu ermöglichen.